工業技術研究院 資訊與通訊研究所 黃任鋒 林佑恩

前言

依據日商環球訊息有限公司(GII)2024年的市場報告,雲端原生應用程式市場預估2024年至2030年複合年成長率為23.8%。藉由國際市場觀察,電信設備商(如Ericsson、Nokia)積極推動Cloud RAN的解決方案,將網路功能從專用的RAN硬體,逐漸轉換到硬體無關的雲原生的方式進行部署,實現系統的敏捷性及可擴充性,做為下個世代RAN產品與服務的發展基礎,因此相關5G-Advanced/6G基地台也持續導入雲原生設計。而雲原生基地台設計其中一個的好處,即可透過軟體修改打造各類軟體定義的基地台部署到雲端環境。與傳統基地台供應商不同,他們在提供不同類型的通訊服務時需更換硬體平台,而電信業者則需投入大量的硬體升級費用和人力成本。藉由使用相同的硬體平台(稱為COTS Server),我們可以透過軟體調生成不同配置的基地台,以支持各種服務。

另一項的關鍵特色是我們的軟體定義基地台能透過軟體調整結合衛星提供通訊服務(即非地面網路,Non-Terrestrial Networks,簡稱NTN)。滿足無法有效透過布建地面網路(Terrestrial Networks,簡稱TN)的一些無人居住區(如極高山域)、遠洋海域。除了地球表面,在空中,無人機、高空平台、飛機等設備也存在愈來愈多的通信需要。且當有天災、戰爭發生時,地面通訊網路往往成為被毀壞或破壞的標的,而失去通訊功用。

融合衛星與行動通訊技術優勢的非地面網路技術,可以快速地達到全域性的覆蓋率,並適合大眾普及市場,將成為產業發展的重點。

由於上述的優點,我們所研發的軟體定義雲原生基地台獲得2024年全球百大科技研發獎R&D 100 Awards。為世界第一個可以同時調適TN技術與NTN技術的軟體定義基地台架構。未來亦將跟隨6G國際趨勢布局6G NTN網路及導入AI架構做為未來AI RAN的基礎。

精彩內容

1.衛星與5G 通用軟體調適基地台技術介紹

2.衛星與5G 通用軟體調適基地台技術概念驗證

3.通用軟體調適基地台未來布局 |

衛星與5G通用軟體調適基地台技術介紹

軟體定義的NTN基地台功能

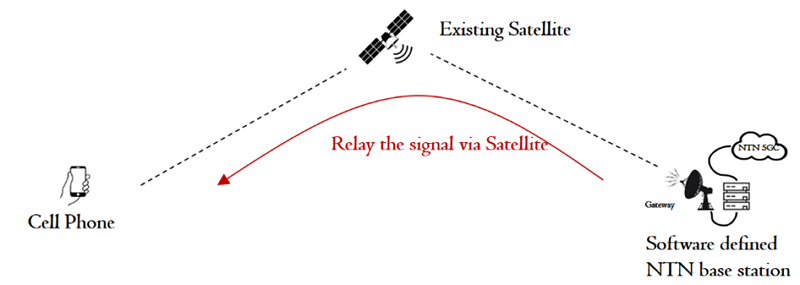

在如今行動網路技術普遍發展及手機普及的時代,全球仍有超過30億的人口沒有辦法使用基本的語音及網際網路服務,尤其在一些農村和偏遠的地區,由於建置地面通信網路成本高昂,以及一些無人居住區、遠洋海域,如極高山域的通訊、南極科學考察的高速通信、遠洋貨輪的寬頻網路接取等的限制。除了地球表面,在空中,無人機、飛機等設備也存在愈來愈多的通信需求。3GPP提出結合衛星(或高空載體)網路與行動通訊網路的非地面通訊網路技術(Non-Terrestrial Network,NTN),將是2030年以前,5G-Advanced及6G時代要達到前述陸、海、空全域覆蓋(Global Coverage)需求,不可或缺的技術。工研院設計軟體定義的NTN基地台可以透過現有的衛星系統,將基地台訊號傳輸到手機上,如圖1所示,基地台克服衛星通道高延遲、頻率偏移與時序改變(因為「都卜勒效應」(Doppler Effect)),由地面網路升級成非地面網路,打通服務鏈路的關鍵流程。

圖1 軟體定義的NTN基地台

透過現有的衛星轉傳基地台信號有幾個好處:

(a)衛星可與現有的手機進行通信而不需重新設計。因此,最終用戶不需要更換其接收設備;例如,用戶不需要像使用衛星通信服務時那樣攜帶接收碟。若使用我們的產品,他們只需要攜帶一部標準的手機。

(b)服務提供商不需再次發射衛星。這一點至關重要,因為發射一顆衛星的成本可能從數百萬到數千萬美元不等。

(c)復用閒置的衛星。對於現有的衛星服務提供商而言,不斷尋求這些衛星的價值最大化是首要任務。透過這項服務,這些衛星可以被用來轉傳信號,形成一個衛星服務網路。此外,我們的軟體定義NTN基地台支持不同類型的衛星,包括GEO、MEO和LEO,顯著提高現有衛星的利用率。

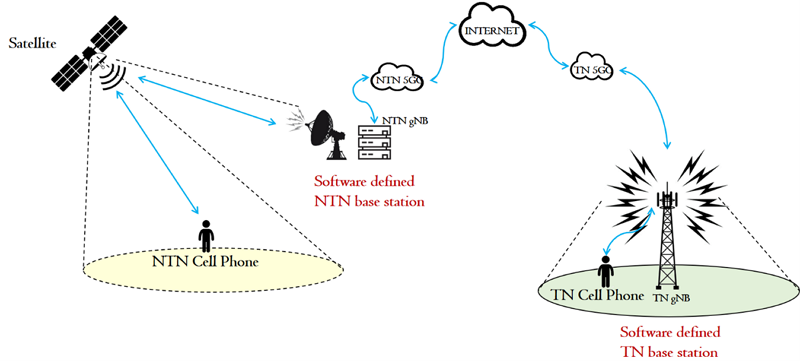

提供衛星NTN服務的軟體定義NTN基地台,在構建網路的網路韌性方面特別重要。在地震或對地面基礎設施(如地面(TN)基地台)發生意外中斷的情況下,衛星通信可以在危機中實現兩部手機之間的緊急通信,如圖2所示。

想像另一種情景:當你去健行時進入沒有地面基地台的區域,如果遇到緊急情況,你會感到極度無助;想必沒有什麼比你的手機在那一刻可以直接接取至衛星通信(即NTN服務)更重要。用戶透過符合NTN規範的手機連接衛星,然後將信號從衛星轉傳至我們的軟體定義基地台,再進一步轉發到地面行動網路以便與其他手機進行通信。因此,透過這項技術,當用戶在山中遇到緊急情況時,也可以透過語音或簡訊緊急聯繫救援中心,第一時間取得協助以減少傷亡情況。

圖2 軟體定義TN與軟體定義NTN基地台傳輸應用

軟體定義的TN基地台功能

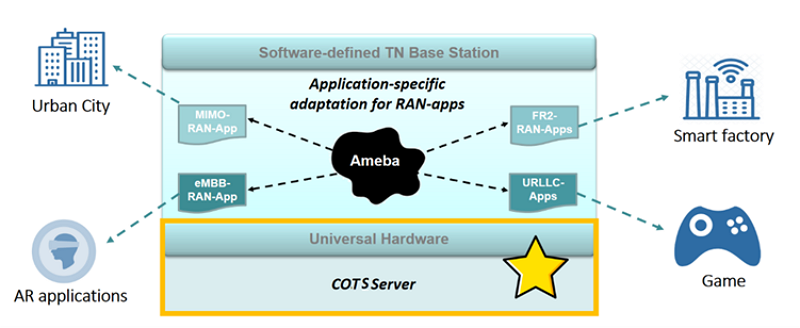

軟體定義的TN基地台可以利用單一硬體(COTS Server)並透過軟體設計轉變為不同類型的基地台,如圖3所示,且導入雲原生(Cloud Native)與網路切片技術,使得網路能夠根據需求動態調整其結構,從而實現靈活的資源調配。而網路切片則可以將一個物理網路劃分為多個虛擬網路,每個虛擬網路可根據特定應用需求進行定制。這對於支持多樣化應用場景(如智慧城市、智能工廠、工業物聯網、自駕車等)具有重要意義。此功能為電信運營商帶來了更低的部署成本。電信運營商可以軟體轉換共享COTS Server提供特定的服務。

圖3 軟體定義基地台組成架構

應用場景包括:

(a)智慧城市的通信服務:在用戶密度高的城市環境中,通信需求涉及支持數百部手機同時傳輸。這大大減少了每部手機可用的頻寬,導致由於共享頻譜資源而使每部手機的傳輸速度下降。透過軟體定義的方法,我們在不同位置隔離手機的信號並複用頻寬(這被稱為massive-MIMO技術)。因此,數百部手機的總可用頻寬增加,從而滿足人口稠密城市環境的使用需求。

(b)智能工廠的通信服務:如圖4所示,為台中智慧機械(以下簡稱台中智機)工廠中的場域測試,機械和加工電動機的控制需要非常低延遲的通信,以確保對加工材料的精確切割。通常,此類服務要求通信的往返時間(RTT)少於10毫秒。在我們的軟體定義FR2系統中,我們可以實現小於3毫秒的RTT,滿足有超低延遲要求的應用。

圖4 台中智機場域進行加工機械機的無線控制

通用軟體調適基地台技術

圖5為通用軟體調適基地台技術整體的架構包含了雲原生平台(Distributed Virtualization Platforms),在ORAN Alliance O-Cloud open source專案基礎上,透過OAM經過標準ORAN介面負責動態硬體資源調配。而通訊協定進行虛擬化設計,包含TN的CU/DU及NTN的CU/DU中的L1/L2/L3軟體功能。其次透過軟體設計的Radio Unit(RU)可依據廠商的需求調整設計,例如多天線(MIMO)RU、毫米波(FR2)RU等。

圖5 Ameba RAN架構

此技術提供軟體定義的NTN及TN雲化基地台設計,可以基於統一的COTS Server,透過軟體修改提供廣泛的電信服務並可置於雲端環境,並經過多種場域驗證。特別是,它可以直接利用現有的衛星系統,在手機和基地台之間建立直接連接,而無需運營商重新設計衛星。這一創新也為過去的通信死角提供了新的穩定通信服務。

衛星與5G通用軟體調適基地台技術概念驗證

衛星與5G通用軟體調適基地台技術,結合了兩個重要特點:(1)使用開放的伺服器(Open COTS server);(2)支持衛星通信。使用COTS server使電信運營商在轉向新的通信模式(例如,從提供eMBB服務到FR2或NTN服務)時,無需更換硬體,從而降低了硬體成本。特別是在NTN衛星通信方面,基於3GPP開放標準協定,用戶不需擁有專有接收設備即可通信。

軟體定義的NTN基地台概念驗證

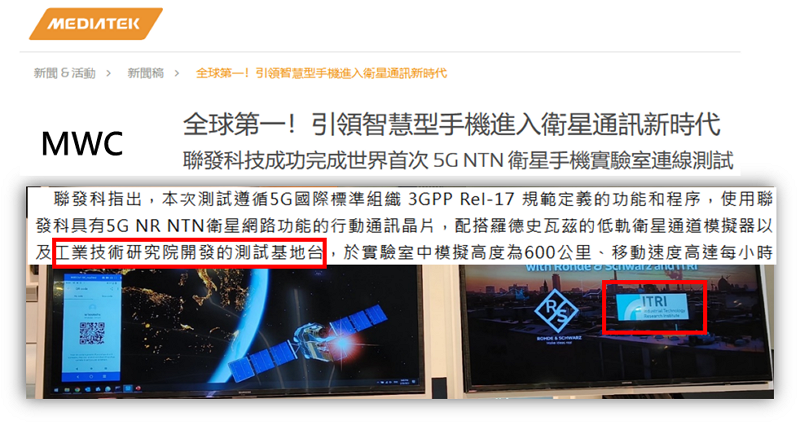

概念驗證分兩部分,第一部分與MTK以及R&S在MTK實驗室完成世界第一個3GPP R17手機驗證。並且驗證在低軌衛星運行下可以進行資料傳輸。第二部分,首次在MWC 2023上展示,代表了全球首個完成端到端語音通話服務的NTN系統。系統同樣聯手MTK共同研發手機直連通訊技術,如圖6所示。ITRI團隊提供測試基地台、MTK提供手機設計。並且吸引許多關鍵廠商的注意,包含SKT電信商、遠傳電信商等。2024年MWC展示與MTK聯手驗證pre-R19概念性驗證,亦獲得BMW的關注。

圖6 軟體定義的 NTN基地台概念驗證報導(資料來源:聯發科官網)

軟體定義的TN基地台概念驗證

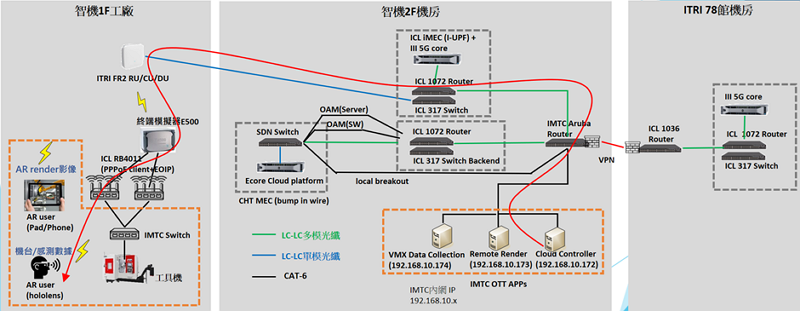

在台中智機場域概念驗證建置架構,如圖7所示。核心網路放置於新竹工研院竹東總部,TN FR2基地台系統放置於台中智基1F機房,並且MEC近端網路資料庫,建置於台中智基2F機房。因此達到低延遲網路串連。而加工機械與AR操作系統則是建置於台中智基1F工廠。工研院TN基地台系統,與法國達梭公司開發的遠端操作系統進行整合,並且成功在台中智機完成遠端操作應用與場域驗證。

圖7 TN基地台概念驗證架構

通用軟體調適基地台未來布局

NTN技術擴展

在NTN技術中,有兩種類型:透明模式和再生模式。透明模式是將基地台放置在地面,透過現有的衛星轉傳信號。再生模式則是將基地台直接放置在太空中的衛星上。一些研究文獻顯示,在再生模式下,NTN基地台提供了更好的傳輸效率和更快的響應時間。

目前,開發的軟體定義基地台僅支持透明模式,尚未支援再生模式NTN基地台。再生模式被認為是許多製造商追求的聖杯技術。然而,仍然存在幾個挑戰需要克服,例如確保基地台在惡劣的太空環境中具備韌性達到太空規格要求,以及自動化版本更新避免更新需要衛星重新發射。因此,在這個階段,我們認為透明模式是目前可行的解決方案。主要考量是目前有許多現有的衛星運營商擁有可用的衛星基礎設施。利用這些基礎設施,他們可以中繼我們地面基地台產生的信號,實現與手機的直接通信。我們希望該技術能幫助現有的衛星運營商立即以最低成本過渡到可用的NTN基地台。

其次Ku波段的透明模式尚未成為手機的標準。這是基於我們與全球第二大手機IC製造商聯發科技(MediaTek)進行的初步驗證。然而,Ku波段是許多現有衛星運營商使用的頻率範圍,因此我們和聯發科技都認為未來NTN必須支持這一波段。

COTS Server硬體平台擴展

儘管目前軟體定義RAN使用的成本伺服器不再像傳統基地台那樣依賴硬體,但目前硬體支持主要基於x86平台。為了在未來選擇更有彈性,將有必要擴充到更多的CPU硬體平台,例如Arm、RISC-V、Grace Hopper。此外團隊也開始進行虛擬化資源最佳化,讓單一個COTS硬體可以乘載更多的雲原生基地台網元。同時配合雲原生控制技術也讓本團隊的基地台可以進行動態硬體資源配置讓基地台更節能,未來亦將導入AI技術讓基地台朝更智慧的目標前進。

結論

台灣首度完成第一個由軟體定義基地台的TN&NTN網路。其中克服衛星通道高延遲、高頻偏與時變效應,由地面網路升級成非地面網路,打通服務鏈路的建鏈流程,並與MTK、R&S成功完成世界首次5G NTN衛星手機實驗室連線測試,共同展示於MWC、ComputeX、ICT TechDay。另外,攜手聯發科技、中華電信研究所以衛星與5G通用軟體調適基地台技術共同拿下2024年全球百大科技研發獎R&D 100 Awards,如圖8所示。

圖8 2024年全球百大科技研發獎R&D 100 Awards

「讓使用者隨時隨地都可以上網。」這是我們一個簡單而基本的堅持,也是系統持續追求的最終目標。在這一目標下,我們不斷創新以解決許多系統問題,包括將我們的軟體定義NTN基地台結合現有衛星系統,以實現無縫的通信覆蓋。透過支持Ku波段,現有系統不再需要承擔重新發射衛星的高昂成本。透過高頻寬NTN服務技術的開發,用戶可以在飛機上或海上隨時隨地享受串流服務。透過軟體定義的基地台,運營商可以提供多樣化的服務,而無需大量人力或硬體成本來進行切換。無論是在智能工廠、智能城市還是藝術展覽中,用戶的基地台需求都可以透過軟體重新定義。工研院通用軟體調適基地台亦導入雲原生(Cloud Native)設計與網路切片技術,實現靈活的資源調配,而網路切片形成的每個虛擬網路可根據特定應用需求進行定制,支持多樣化應用場景,進一步實現系統的敏捷性及可擴充性,可做為未來往6G雲化RAN擴展的基礎。

參考文獻

[1] A. Checko et al., "Cloud RAN for Mobile Networks—A Technology Overview," in IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 17, no. 1, pp. 405-426

[2] “Cloud RAN - a cornerstone of open architectures,” https://www.ericsson.com/en/ran/cloud?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwj4K5BhDYARIsAD1Ly2p9htOlvErlAetk4_WCSdDPYdC1e-pauTpL-SeIixh5FQAX3GyRGf8aAvqPEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

[3] M. Hadzialic, B. Dosenovic, M. Dzaferagic and J. Musovic, "Cloud-RAN: Innovative radio access network architecture," Proceedings ELMAR-2013, Zadar, Croatia, 2013, pp. 115-120.

[4] N. Li et al., "Transforming the 5G RAN With Innovation: The Confluence of Cloud Native and Intelligence," in IEEE Access, vol. 11, pp. 4443-4454, 2023

[5] “Non-Terrestrial Networks (NTN),” https://www.3gpp.org/technologies/ntn-overview

[6] M. M. Saad, M. A. Tariq, M. T. R. Khan and D. Kim, "Non-Terrestrial Networks: An Overview of 3GPP Release 17 & 18," in IEEE Internet of Things Magazine, vol. 7, no. 1, pp. 20-26, January 2024