工業技術研究院 資訊與通訊研究所 蔣村杰副所長

6G技術的降臨,衍生新技術及高科技應用

隨著科技的快速發展,人類對未來生活的想像早已超越了現有技術所能實現的範疇。在不久的將來,全息投影會議可能將完全取代視訊通話,具備觸覺回饋的遠程手術將成為常態,自動駕駛載具將在智慧城市中編織出無縫的交通網,而元宇宙(Metaverse)的沉浸式體驗將模糊虛實界限。這些願景的實現,都需要一個能夠支撐大量數據傳輸、具備超低延遲、超高可靠性、可容納數以億計的裝置聯網、全域覆蓋以及具備感知能力的通訊基礎建設,這也促使了下一代通訊技術—6G的到來。

通訊產業正處於重大創新變革的前沿,眾所矚目的焦點放在2030年將開啟的全球6G新時代,超高速、高感知、高運算、結合空天地一體化網路並融合人工智慧技術,將打造真正的智慧互聯世界,支援全息通訊、觸覺互聯網、數位孿生等創新應用,建構出人與環境更為沉浸的互動與融合。6G不只是創新技術發展,也會為人類社會帶來前所未有的科技革新與生活型態的轉變。

為掌握此新一波6G技術與產業變革,工業技術研究院資訊與通訊研究所(資通所)在過去B5G堅實的產業技術基石上,已投入資源佈局相關 6G前瞻技術研發,包括巨量天線技術(massive MIMO)、非地面通訊技術(NTN)、AI輔助/原生通訊以及通訊感知融合技術(JCAS)等。

B5G技術的研發現況

資通所早於1992年即開始投入行動通訊技術的研發,從CDMA展頻無線電話機技術研發做起,一路與產業並肩而行走到5G。多年技術研發的積累,資通所在B5G(Beyond 5G)基站與組網的自主產品研發已建立產業成效,攜手台廠建構開放基站架構白牌產品生態系,完成下述研發成果。

- 多天線與高功率微基站系統技術:與明泰、光寶、台達電等廠商合作,建立高性價比的室內與戶外網路基站,可應用於如智慧工廠、智慧醫療、都市熱點等場景,並攜手國際大廠如Intel、Kyocera等強化與臺灣產業鏈合作連結,共同開拓先期市場。

- 5G NTN技術:打造國產自主NTN O-RAN基站,不僅支援L頻帶物聯網衛星通訊,也支援Ku頻段寬頻衛星通訊,此技術因應低軌道衛星高速移動與遠距通訊,完成基頻相關都卜勒頻篇補償以及協定軟體因應延遲的調適,並與聯發科5G-Advanced NTN衛星行動終端整合,完成全球領先5G NTN 衛星手機直連驗證。

- 雲原生(Cloud Native)與網路切片技術:在網路架構方面,資通所開發雲原生與網路切片技術,支援B5G網路更多部署的自由度,以提升營運商營運網路成本效益。雲原生使得網路能根據需求動態調整結構,實現靈活的資源調配;而網路切片則將一個物理網路劃分為多個虛擬網路,每個虛擬網路可根據特定應用需求進行專屬資源配置,以支持B5G中多樣化應用場景(如自駕車、智慧城市、工業物聯網等)。

- 5G O-RAN智慧基站網管系統:資通所開發了台灣首套符合5G O-RAN標準的智慧基站網管系統(5G O-RAN SMO/RIC),除滿足運營基站網路所需的網路監控、管理與動態組網部署,並提供智慧化的網路資源動態調整功能,實現網路節能效益。

在上述成果的推動下,台灣產業已在5G開放架構基站領域建構成熟與具信賴度的自主供應鏈,讓我國在美中競爭關係下更具參與國際Ecosystem的策略合作優勢。在已建立的Massive MIMO、5G O-RAN與NTN等延續性技術和產業基礎上,資通所也積極規劃投入未來6G所需的軟硬體開發,包括晶片、模組、開放架構系統等軟硬體整合研發,以提昇台灣產業於未來6G時代競爭力。

6G技術標準發展進程

2023年中ITU-R正式發佈《2030年及其後-IMT 未來發展的框架和總體目標建議書》,簡稱「6G未來技術願景報告」,該建議書初步描繪了IMT-2030系統應用場景、系統能力與特性指標,將作為未來3GPP展開6G技術標準制定的追尋標的。依3GPP目前規劃(如圖1),將於R20標準(2026至2027年)開始6G技術標準研究任務,並於R21標準完成第一階段6G技術標準(2029年第一季),配合2027年WRC-27會議確認6G頻段的分配,於2030年將3GPP 6G標準正式成為IMT 2030標準規範。

圖1 3GPP 6G 標準時程表 (資料來源:ITU、3GPP,資策會 MIC "B5G與6G發展進程及技術趨勢", 2023/12/20)

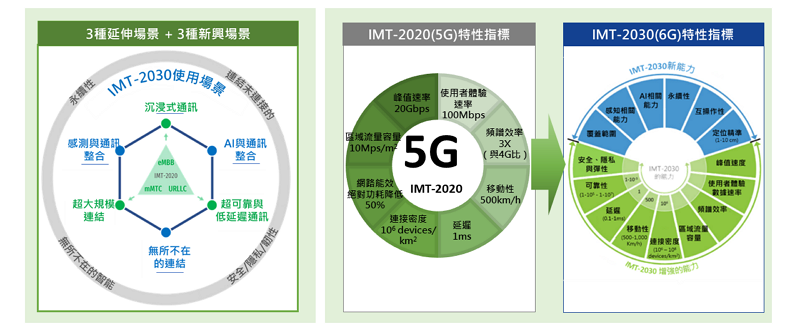

在6G未來技術願景報告書中,ITU-R共提出六種使用場景及15項特性指標(如圖2所示),期待6G能實現多元創新應用。15項特性指標,除傳統5G特性指標再增強以外,6G還需滿足覆蓋範圍、感測相關能力、AI相關能力、永續性、互操作性以及定位精準等六項新能力;而使用場景部分,除延伸並強化5G三大使用情境,6G新增加了「感知與通訊的整合 (Integrated Sensing and Communication)」、「AI與通訊的整合 (Integrated AI and Communication)」以及「無所不在的連結 (Ubiquitous Connectivity)」等新興場景。

從ITU所凝聚的全球共識來看,未來通訊系統除了將透過全域空中網路覆蓋,促成萬物聯網的理想實現,也會融合感知(Cognition)和人工智能(Artificial Intelligence)新功能,將物理世界、生物世界和網路世界融合起來,真正實現數位雙生,帶動除傳統通信應用外的創新服務來提升生產力,促進生活品質。

圖 2 IMT-2030國際標準 6G使用情境 (資料來源: Recommendation ITU-R M.2160-0 (11/2023))

6G技術趨勢發展

ITU-R WP 5D研究組針對6G願景,集結國際6G推動組織、電信商與資通訊設備商等,於「6G未來技術趨勢報告」,提出了2023年至2030年6G技術發展重點,聚焦於新服務與應用發展趨勢下,新的技術解決方案如何能滿足應用需求。 依據此報告,我國資通產業標準協會 (TAICS) 基於,利基於我國5G自主技術發展優勢以及建立更完備強健產業鏈的發展策略下,凝聚了國內產學研意見,建議未來6G技術研發重點方向朝如下所述7大項6G關鍵技術發展。

- 重點一:6G關注衛星NTN (Non-Terrestrial Network) 技術與新頻譜

非地面(Non-terrestrial Networks; NTN)通訊技術無疑地是面向6G發展進程中,產業最關切的議題之一。隨著R-17 IoT-NTN標準底定以及產業界晶片解決方案的提供,已能提供高軌衛星雙向簡訊傳輸的服務,後續R-18/R-19 NR-NTN標準也持續往高頻段低軌衛星實現雙向影音大頻寬應用邁進。而未來6G標準,則將持續朝NTN原生6G接取網路發展,以建構地面與非地面網路無縫融合的樣貌。

- 重點二: 6G採用AI提升網路整體能效

相較於5G透過疊加、外掛或取代方式加入AI功能,6G從初始設計階段就會將AI融入,包含核網、基站、終端等皆為AI原生,以利簡化設計、優化整體網路架構並實現良好性能。尤其是空中介面(Air Interface)將以動態AI/ML模型來定義,取代傳統數學模型,會是未來接取網路發展的關鍵技術。AI原生空中介面在實體層(PHY)的設計,採用AI/ML技術強化定制波形、導頻信號等功能,並更有效地利用可用頻譜,以提升網路整體能效。

- 重點三:6G提供感測能力,帶動創新

6G高精度感測將提供未來無線服務新興能力,通感融合 (Integrated Sensing and Communication; ISAC)技術將無線通訊和感測技術無縫結合,實現對實體世界的即時監控和控制,如高精度定位、追蹤、生物醫學和安檢成像、同步定位和地圖構建、污染和自然災害監測、手勢和動作識別、缺陷和材料檢測、工業自動化和智能交通等服務。

- 重點四:6G透過可重構的智慧表面,增強信號覆蓋能力

可重構智慧表面(Reconfigurable Intelligent Surface; RIS)技術透過在表面設計對無線信號進行動態控制和重新配置,以提升信號傳播的效率。目前,5G 網絡在面對高密度設備連接和複雜環境(如高樓林立或地下設施)時,仍存在信號遮擋和干擾等挑戰。RIS 技術能有效解決這些問題,透過部署RIS來控制信號反射,增強信號覆蓋和品質。

- 重點五:健全開放架構生態系,助力6G開放網路

開放網路架構在經歷5G時代的生態系建構與淬鍊,對於行動營運所帶來的產業鍊重塑以及價值面的創新,已逐漸擁有與傳統網路架構相匹敵的實力。而6G時代,開放架構的發展將成為網路建設的核心趨勢。根據NGMN (Next Generation Mobile Network)的願景,6G網路架構必須實現真正的服務導向設計,支援網路功能的動態組合與彈性部署。透過軟硬體解耦、標準化介面和開源軟體的廣泛採用,6G網路建設能實現更靈活的網路部署和創新。開放無線接取網路(O-RAN)將進一步深化,結合人工智能,在多元供應商生態系的助益下,實現NGMN所倡導的可程式化、模組化和自動化網路願景。

- 重點六:先進超大規模天線技術(Extreme-high Massive MIMO)

6G將延伸到更高的FR3頻率,將會帶動天線及射頻元件成倍數級增長,而超大規模MIMO為實現6G峰值傳輸速度之關鍵性技術。透過超大規模天線陣列配置,可實現更精準的波束賦形和空間多工,除了能顯著提升頻譜效率外,還能支援水平與垂直三維立體覆蓋,實現更高的系統容量和更廣的覆蓋範圍。結合人工智慧的智慧波束管理,不僅能降低系統干擾,更可實現接近理論極限的通道容量,為全息通訊等高要求應用提供關鍵支援。

- 重點七:數位雙生網路技術Network Digital Twin(NDT)

網路數位雙生可以視作真實網路實體世界的虛擬表示,以特定的動態模型並依指定的週期獲取實時數據和實體同步。6G網路數位雙生技術將實現實體接取網路與虛擬網路的完美映射,透過即時數據分析與人工智慧演算法,建立高精確度的網路虛擬模型。這項技術能夠實現網路行為的精準預測、故障的預防性維護,以及網路資源的智慧優化配置。在網路規劃、部署和運維階段,數位雙生技術可大幅降低營運成本,同時提升服務品質和用戶體驗,為電信營運商帶來革命性的網路管理方式。

6G科技應用在無人載具,凸顯6G技術特色

上述技術重點將使6G成為未來智慧城市、物聯網(IoT)和其他高科技應用的基礎。如6G技術將對自動駕駛產生重大影響,並體現在超低延遲,延遲的時間將縮短至0.1毫秒,這對於自動駕駛車輛的即時反應至關重要。這樣的低延遲能夠確保車輛在高速行駛時能夠迅速做出反應,避免碰撞和其他危險情況。6G可提供高可靠性通信,以確保車輛之間以及車輛與基礎設施之間的穩定連接,這對於實現車隊行駛(platooning)和協同駕駛(cooperative driving)等應用至關重要。先進的V2X通信使6G支持更先進的車輛到萬物(V2X)通信技術,這包括車輛與車輛(V2V)、車輛與基礎設施(V2I)、車輛與行人(V2P)等多種通信模式,可提升交通安全和效率。6G將結合人工智慧(AI)和智慧感知技術以促成智慧感知與協同學習,車輛能夠因此進行協同學習和決策,提升自動駕駛的智能化水平。6G可利用低軌衛星技術實現全方位覆蓋,確保自動駕駛車輛在任何地點都能保持穩定的通信連接,特別是在偏遠地區和高速公路上。

技術的進步展示了6G在提升自動駕駛安全性、可靠性和智能化方面的巨大潛力。載具無人化將是今後市場重要方向,雖然仍有許多挑戰需要克服,包括技術、安全、法規,研發成本、公眾接受度、與基礎設施的準備程度等。然而,隨著人工智慧、車聯網與感測器技術三大關鍵領域的進步,不僅能夠與其他車輛進行通信,還能夠與周圍環境的感測器交換資訊,驅動無人車技術將朝向更安全、更有效率、更具連結性的運輸系統邁進,改變我們的生活方式與未來的交通系統。

資通所無人機團隊著重在多機飛行控制的應用,機隊隊形變換與避免碰撞等課題,部分應用情境的通訊技術需進行更複雜的評估考量。例如:在分散式控制架構(Distributed Control)中,無人機間可能會共享資訊並根據其他無人機位置和行為來調整自身的飛行,以有效避免碰撞。無人機的機間通訊因應機間距離、飛行速度、應用模式等因素,可評估採用多種通訊,Wi-Fi、4G/5G、車聯網V2X車間通訊,甚至未來的6G技術,以不同傳輸頻寬、傳輸延遲(lag)、有效傳輸距離特性之通訊模組來進行實際應用。

開創新局,展望未來

資通所運用5G既有基礎,去建構發展四項6G先期技術,包括可重構之智慧表面、通訊與感知融合、非地面網路(Non-Terrestrial Networks, NTN)以及人工智能輔助通訊網路等雛型系統,並先於6G標準制定,發展6G小基站射頻與基頻運算關鍵晶片與系統技術,並持續爭取6G超大規模天線接取與6G NTN接取等研發資源的投入,以協助產業迎向6G世代的商機。

台灣產業在4G時代為標準追隨者,5G時代則在產、官、學、研攜手努力下迎頭趕上,也在產業生態系掙得一席之地。6G時代,在洞燭機先、先期布局的策略推動下,結合台灣已建立的完整產業聚落,使台灣有機會在6G先期即能同步國際搶佔話語權,並與產業共同推進6G標準產品首波市場,躋身國際領先群。